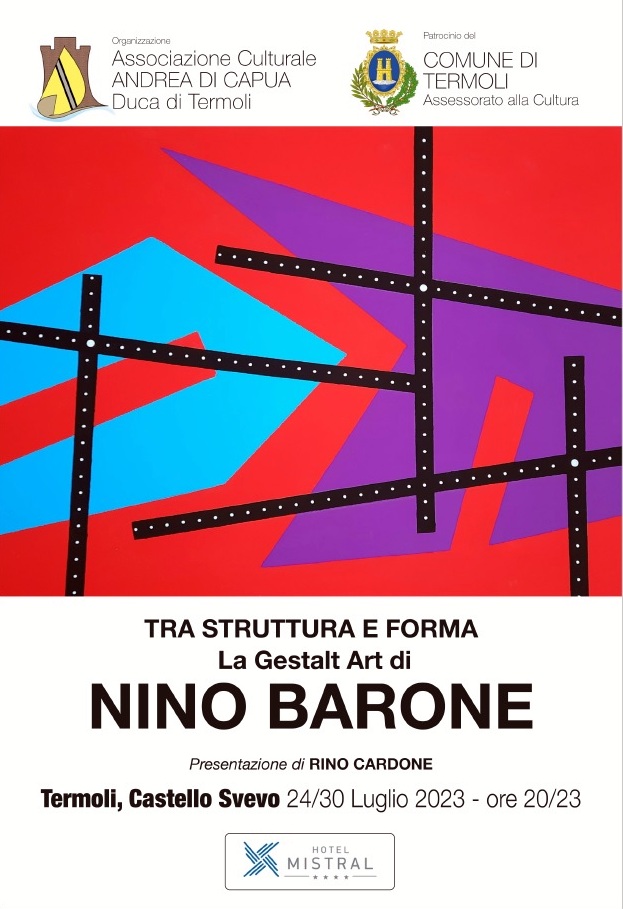

La Gestalt Art di Nino Barone.

“C’è una sola via attraverso cui possiamo contattare gli strati più profondi

della nostra esistenza, ringiovanire il nostro pensiero e raggiungere l’intuizione e il silenzio interiore, bisogna esercitarsi ad ascoltare i propri pensieri.

Dopo aver padroneggiato l’ascolto interiore si può procedere

all’esercizio fondamentale, quello dell’allenamento al silenzio interiore”.

Fritz Perls, “L’Io la fame e l’aggressività” -.

L’arte come forma e la forma come arte. È questa l’espressione tautologica che riassume i contenuti della Gestalt Art di Nino Barone. L’artista sviluppa la sua pittura tra “strutture semantiche” e “forme estetiche” in grado di stimolare i “processi senso-percettivi” del corpo, a partire innanzitutto – come indicato dal metodo della “programmazione neuro linguistica” (PNL) – dal “canale sensoriale” del “campo visivo-non verbale” (quello dei disegni, dei colori e delle immagini) e comprendendo in tutto questo, anche, il “mezzo cinestetico” delle sensazioni, delle emozioni e dei ricordi. La “Gestalt” intesa come “psicologia della forma” (dal tedesco Gestaltpsychologie) si basa su una serie di punti fermi che possono essere applicati all’arte – in senso generale – e che trovano rispondenza – più nello specifico – nella pittura di Nino Barone. Questi punti fermi sono: la “coerenza morfologica”, la “continuità semiologica” delle figure, la percezione ottica delle “forme chiuse”, l’associazione stilistico/formale degli “elementi simili”, la separazione visiva che si accompagna alla lettura e alla decodifica delle “strutture semantiche” e la ricerca di una “corrispondenza simmetrica” e di una “proporzione armonica” tra le linee curve e le frazioni di segmenti, proposti dall’artista. Occorre, inoltre, evidenziare che ciascuno di questi “stili cognitivi” – che si accompagnano, a loro volta, a precisi “moduli estetici” – è presente nella pittura dell’artista molisano: che fonda la sua “grammatica visiva” sulla “percezione ottica” e sulla “raffigurazione sensoriale” tout court delle forme astratte, oltre che sulla volontà di provocare – nel fruitore dell’opera – una precisa “interpretazione estetica” delle immagini da lui proposte. Questo tipo di “processo creativo“ segue – senza dubbio – la buona lezione estetica che è stata offerta, in un recente passato, dallo storico dell’arte e psicologo tedesco, Rudolf Arnheim, che già sessantatré anni fa – nel 1954 – teorizzava la “buona forma” quale tendenza (da parte dell’artista e di chi fruisce la sua opera) a preferire tra tutte le forme possibili e le strutture immaginabili, quelle che appaiono: più equilibrate, in maggior misura regolari e – in dimensione superiore – meglio simmetriche.

È indubbio che le raffigurazioni visive, poste in essere da quest’artista, siano da considerare come il risultato di una complessa elaborazione stilistica, che mette insieme i principi basilari della “percezione ottico/illusoria” della forma e le leggi di “organizzazione geometrica” del campo prospettico, inteso in senso estetico/formale. La “coerenza morfologica” cui s’iscrive l’astrattismo pittorico di Nino Barone risponde al principio di somiglianza dell’infinitamente minuscolo, esistente in natura. Ne è prova, ad esempio, la somiglianza che esiste tra le strutture piane-geometriche, da lui disegnate e dipinte, con la complessità delle “conformazioni filamentose” – a doppia elica – dell’acido desossiribonucleico, altrimenti noto come DNA. Il principio di “continuità semiologica” presente, invece, nei dipinti di quest’artista è regolato (riferendosi ancora alla “psicologia della gestalt”) da quella che è la naturale tendenza, da parte dell’occhio umano, a essere attratto dalla linea continua e dalla sua immediata lettura. Da ciò deriva con molta probabilità (attraverso un “innesco creativo” che avviene, perlopiù, a livello inconscio) il frequente ricorso – da parte di Nino Barone – all’utilizzo della linea retta, interposta al tratto arrotondato e convesso, e alla curva sinusoidale. Un’altra tendenza generale (anche questa indicata dalla “gestalt”, dalla “psicologia della forma”) è quella dell’individuo che riconosce per prime nello spazio (attraverso lo sguardo e con l’uso della vista) le “forme chiuse”. E questa è una “regola psicologica” alla quale rispondono, senza dubbio, la gran parte delle “strutture geometriche” e delle “forme pittoriche” create da Nino Barone. Si tratta d’immagini che nascono non per rispondere a un atto creativo/volontario – ex ante – da parte di quest’artista, ma che sono, invece, il risultato di una “sequenza immaginifica” di casualità, ben governata a livello stilistico. È così che l’artista molisano si giova di un “processo creativo/polisemantico” che lo rende indiscusso autore della realizzazione di una serie di “segni su segni” e di “forme su forme” – sparse sul piano prospettico dell’opera – con un andamento geometrico che appare, quasi, di tipo matematico e che potremmo definire, addirittura, di tipo “frattalico” (per le suggestioni visuali di “dimensione fratta” – non intera – che esso offre).

Gli altri elementi che sono – senza dubbio – da considerare nella Gestalt Art di Nino Barone sono l’ideale “vicinanza armoniosa” che esiste tra una forma e l’altra, a livello stilistico, e la separazione netta-visiva che si accompagna al singolo “godimento estetico” degli “insiemi ordinati” proposti dall’artista (siano essi simboli, o figure retorico/astratte). Risponde infine, ma non in ultimo, a un ulteriore “processo creativo” insito nel “patrimonio identitario” dell’artista molisano, la sua volontà di riuscire a determinare, nello spazio dell’opera, dei “sistemi simbolici” in qualche modo evocativi dei concetti estetici di simmetria, proporzione, equilibrio, corrispondenza, conformità e armonia.